ブログ

ネズミ駆除の完全ガイド|セルフ対策から業者依頼・再発防止を徹底解説

2025/10/22更新

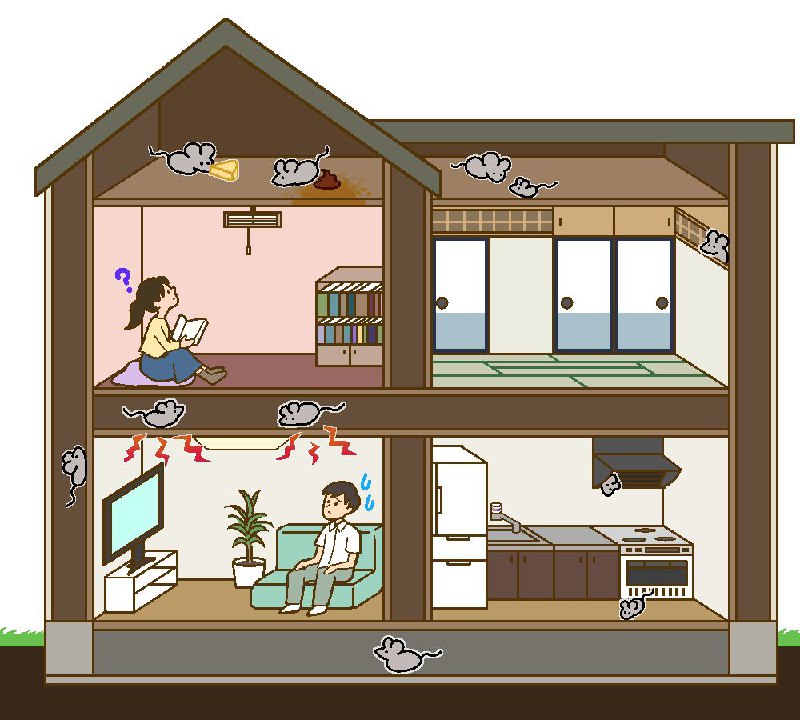

天井からネズミの足音が聞こえてきて眠れないといった被害はありませんか?

ネズミによる被害は配線をかじる・食品を荒らすなど物理的な被害に加えて、おそろしい感染症にかかったりするなど、わたしたちの生活に直接影響する被害をもたらします。

さらにネズミの被害をそのまま放置すれば、建物の火災のリスクや店舗の営業停止処分につながることも珍しくありません。

本記事では、ネズミ駆除の正しい手順をセルフ対策から業者依頼、そして再発防止策まで徹底解説ていきます。

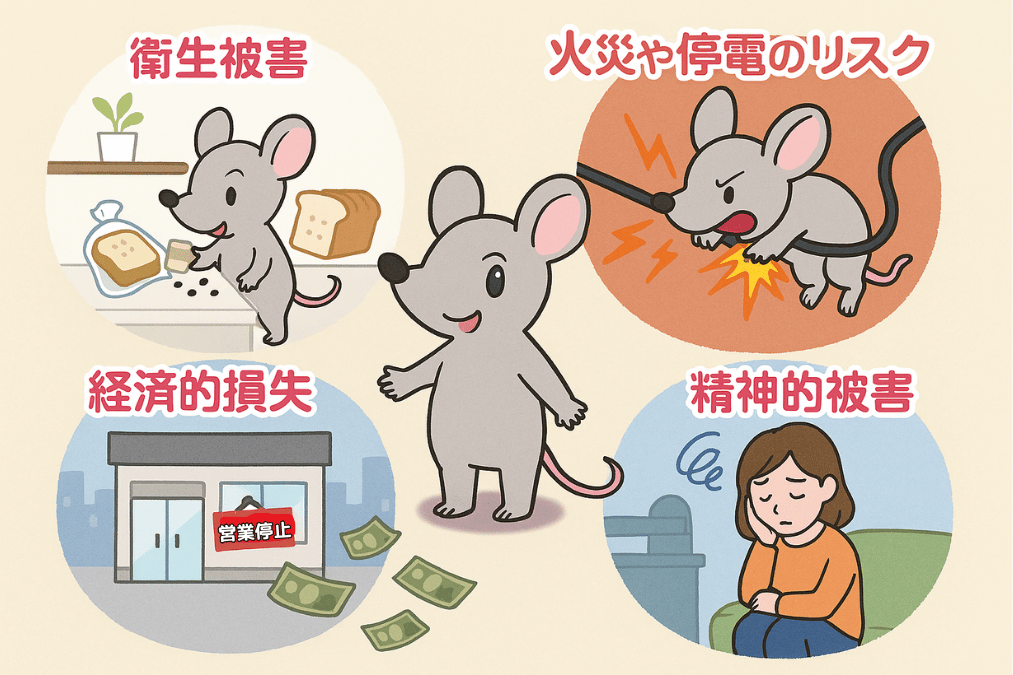

ネズミ被害の現実:リスクと早期対応の重要性

ネズミは衛生・火災・経済・精神面にまで深刻なダメージをもたらす、極めて厄介な害獣です。

東京都の調査でも、ネズミ被害の相談件数は年間6000件を超え、特に都市部や飲食店では年々増加傾向にあります。放置すれば糞尿による細菌汚染や電気配線の断線・火災、さらには在庫や設備の損失にもつながり、被害はあっという間に拡大します。

ここでは、まず知っておくべきネズミがもたらす代表的な被害について、4つの観点から詳しく見ていきましょう。

ネズミがもたらす代表的な被害

ネズミによる被害は、単に「食べ物をかじられる」だけでは終わりません。

実際の現場を数多く見てきた私たちプロの駆除業者から言えば、被害の実態は衛生・安全・経済・心理の4つの側面に分類されます。

ここからは、それぞれの被害内容をもう少し具体的に見ていきましょう。

衛生被害

ネズミによる最も深刻な被害が、衛生面の汚染と感染症のリスクです。

ネズミは1日あたり数十回もの排泄を行い、移動のたびに糞尿・体毛・ダニ・ノミをまき散らします。

これらが床下や食器棚、天井裏などに蓄積すると、空気中にアレルゲンや細菌が拡散し、人の健康を脅かします。

特に注意すべき感染症として、サルモネラ症・レプトスピラ症・ラット咬傷熱・ハンタウイルス肺症候群などが挙げられます。

これらの感染経路は大きく分けて2種類あります。

間接感染 — ネズミの糞尿が水や食品に付着し、それを経口摂取して感染するケースです。たとえば「レプトスピラ症」や「サルモネラ症」は、汚染された食材・水を通じて人へ伝播することが知られています。

直接感染 — ネズミに噛まれたり、唾液・尿・糞などに直接触れたりすることで感染するケースです。代表的なものが「ラット咬傷熱」で、感染後に発熱や関節痛を引き起こすことがあります。

このように、ネズミの活動があるだけで空間全体が「見えない汚染源」となり、衛生的なリスクが一気に高まります。

実際、飲食店や食品工場ではネズミ被害が発覚した段階で営業停止処分となることもあり、衛生的リスクと経営的損失が同時に発生します。

火災や停電の被害

げっ歯類であるネズミは一生歯が伸び続けるため、硬いものをかじって歯を削る習性があります。

ネズミが電線やガス管をかじることで起こる停電・火災・爆発事故は、東京消防庁や関東電気保安協会の報告でも毎年確認されており、見過ごせない社会的リスクです。

■ 電気設備への侵入による停電事故

社団法人関東電気保安協会の調査によると、同協会が管轄する地域だけでも年間約70件前後の小動物による電気トラブルが発生しており、その6割近くがネズミによるものとされています。

典型的な事例は、ビル屋上などに設置された「キュービクル(受変電設備)」や「分電盤」にネズミが侵入し、内部の高電圧部に接触して感電・短絡を起こすケースです。

ある工場では、キュービクル下部の開口部からネズミが入り込み、感電死と同時にショート事故を発生。結果として電力会社の遮断機が作動し、周辺1,600軒以上が2時間にわたって停電するという波及事故が発生しました。

このような事故は、家庭や店舗レベルにとどまらず、ビル群や鉄道、通信設備などの都市インフラ全体に影響を及ぼす可能性があります。

■ 電気配線のかじりによる火災発生

壁裏や天井裏、家電の裏などで電気コードをかじりショートを起こすことが最も多く、東京消防庁のまとめでは、毎年約10〜15件前後のネズミ関連火災が報告されています。

平成8年から15年の間だけでも97件の「ネズミが原因と確認された火災」が発生しており、年間被害額は約5,000万円にのぼるとされています。

■ 家電・厨房機器内部の危険

ネズミは暖かく狭い場所を好むため、冷蔵庫・電子レンジ・ガスオーブンなどの機器の裏側や内部に巣材を持ち込む傾向があります。

そこにネズミの尿や糞がかかることで基盤がショートし、スパークから火花が巣材に引火して出火することがあります。

また、ネズミがガス管をかじって穴を開けることでガス漏れ→引火・爆発事故に発展した事例も報告されています。

油や調味料が付着したガスホースは特に狙われやすく、飲食店や旅館の厨房では要注意です。

経済的被害

■ 商品の汚損と食害による損失

最も一般的な経済的被害が、ネズミによる商品の汚損(食害)です。

倉庫や店舗で保管・陳列されている食料品・衣料品・革製品・靴・かばんなど、あらゆる商品が対象になります。

被害を受けた商品の多くは衛生上の理由から廃棄を余儀なくされ、直接的な損失となります。

さらに高額なブランド品や限定商品が被害にあった場合は、損失額が一気に跳ね上がるだけでなく、販売計画や在庫管理にも影響を及ぼします。

また、ネズミの死骸・体毛・糞尿などが食品や製造ラインに混入する「異物混入事故」は、現代の食品業界では最も警戒されるリスクのひとつです。

このような事故が発生すると、被害は単なる製品の廃棄だけで終わらず、製品回収(リコール)・報道・SNS拡散などにより、企業のブランド価値や信頼が失われます。

■ 食品汚染による営業停止と社会的信用の失墜

飲食店や食品製造業におけるネズミ被害は、営業停止処分という直接的な行政措置にも発展します。

厨房内でネズミの糞尿が確認された場合や、ネズミが食品・調理器具に接触した疑いがある場合、保健所による立ち入り検査・営業停止命令が下されることがあります。

その結果、被害は一時的な売上減少にとどまらず、「不衛生な店」という風評被害として地域全体に広がります。

食品業界では、信用の回復に数ヶ月から数年単位の時間がかかることもあり、再オープン後も客足が戻らないケースが多く見られます。

こうした「売上以外の損失」いわゆる不可視コスト(インビジブルコスト)こそが、経済的被害の中で最も厄介で深刻な部分です。

精神的被害

ネズミの被害は、物理的な損害や衛生リスクにとどまりません。

実際の駆除現場では、「夜中に天井裏で音がする」「壁の中を何かが走る」など、不快な体験が続くことで、住人が強い不安感やストレスを抱えるケースがあると良く伺います。

特に住宅やマンションなどでは、天井裏や壁内でネズミが移動する「カリカリ」「トタトタ」といった音が、深夜に集中して発生するため睡眠の妨げになります。

こうした音による刺激が続くと、不眠症・イライラ・集中力の低下といった心理的症状に発展し、生活の質(QOL)を著しく損ないます。

また、「またどこかにネズミがいるのではないか」「夜になると出てくるかもしれない」という予期不安が日常的に積み重なり、安心して生活できない状態が続くというご相談も珍しくありません。

さらに見逃せないのが、駆除後に発生するイエダニによる二次被害です。

イエダニは主にネズミの体に寄生し、血液を栄養源として生活しています。ネズミが駆除されたり巣を離れたりすると、吸血源を失ったイエダニが人間に移動して吸血することがあります。

このとき、人間の皮膚に赤い発疹や強いかゆみが現れ、夜間に刺されることでさらに眠れなくなるなど、精神的な負担が一層増します。

虫刺されで似たような害虫としてトコジラミの被害があります。

トコジラミの記事についてはこちら👆

種類別に見るネズミの習性と特徴

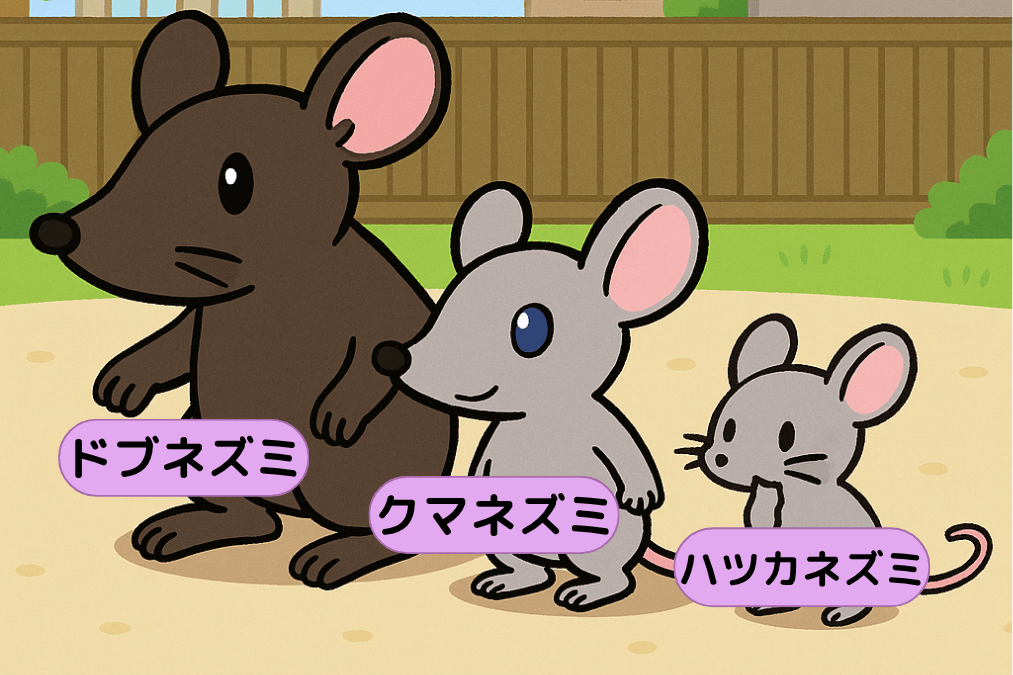

一口に「ネズミ」と言っても、実際に家庭や店舗に出没する種類は主にクマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミの3種類です。

それぞれに生息環境・行動パターン・侵入経路・駆除の難易度が異なり、効果的な対策を立てるためには、まずこの違いを正しく理解することが欠かせません。

高層ビルや天井裏に潜む!クマネズミの意外な知能と警戒心

クマネズミは、日本の都市部で最も多く見られる代表的な家ネズミです。

体長はおよそ15〜24cmとスリムで、尾が体長より長いのが大きな特徴です。

耳が大きく、折り曲げると目を覆うほどのサイズがあり、ドブネズミと簡単に見分けられます。

生息場所は主に高層ビル・マンション・飲食店の天井裏や壁内などの乾燥した高所です。

床下や下水を好むドブネズミと対照的に、クマネズミは立体的な行動を得意とし、配管・ダクト・電線を伝って自在に移動します。

さらに厄介なのが、クマネズミの学習能力と警戒心の高さです。

クマネズミは環境の変化を敏感に察知し、新しい罠やエサに対して非常に慎重となるのが特徴です。罠を警戒して近づかない「学習忌避」や、毒エサを一度食べて体調を崩すと以後避ける「味覚嫌悪学習」を示す個体も多く、通常のトラップや市販の殺鼠剤が効きにくい傾向があります。

排水口・床下から侵入!ドブネズミが引き起こす水回りトラブルとは

ドブネズミは、名前の通り湿った場所や水辺を好むネズミで、飲食店で最もトラブルを起こしやすい種類です。

体長は20〜26cmと大きく、尾は体より短く、がっしりとした体格をしています。

耳は小さく、クマネズミのように折り曲げても目を覆いません。

その見た目からもわかるように、運動能力・攻撃性ともに非常に高いネズミです。

ドブネズミは、床下・排水口・下水管・側溝などの低所を中心に行動し、湿気や水のある環境に適応しています。

泳ぎが得意で、排水管やトイレの配管を通って建物内に侵入することもあるほどです。

実際に弊社のご相談者の中には、「夜中にトイレの便器からネズミが出てきた」という報告もあり、衛生面・心理面の両方で深刻な影響を及ぼします。

さらに、ドブネズミは攻撃性が高いため、追い詰められると人やペットに噛みつくこともあります。

ネズミの唾液や尿にはレプトスピラ菌やサルモネラ菌が含まれており、感染症を媒介するリスクも無視できません。

見かけた際に無理に追い払おうとすると、逆に危険を招く場合があるため、専門業者による安全な駆除が推奨されます。

小さくても侮れない!ハツカネズミが繁殖を繰り返す驚異のスピード

ハツカネズミは、3種類の家ネズミの中でも最も体が小さく軽量(体長5〜10cm・体重10〜20g前後)な種類です。

一見するとペットのように可愛らしい見た目ですが、実際には高い繁殖力としぶとい生命力を併せ持つ害獣です。

ハツカネズミは非常に好奇心旺盛で警戒心が薄い反面、1cmほどのわずかな隙間からでも侵入できるため、古い木造住宅や倉庫、農作業小屋、食品保管庫などでよく見られます。

ただし、近年の都市部や高層ビルでは発生例が減少しており、都心で見かける機会は多くありません。

これは、クマネズミやドブネズミの生息環境に押し出され、郊外や農村部に生息域が移っているためと考えられています。

まず自分でできるネズミ初動対策

今すぐにできるネズミ被害の対策は、まずネズミの生息しにくい環境を作ることです。

衛生環境を整えないまま粘着トラップや毒エサを仕掛けたとしても、防除効果は一時的な効果しか得られません。侵入口や住みやすい環境があれば、それを改善しない限りまたねずみの数が増えていきます。

エサを放置しない・侵入経路を塞ぐ・市販グッズを正しく使う、この3つを徹底することで、多くのケースでネズミの定着を防ぐことができます。

ここでは、家庭でもすぐに実践できる基本の対策を順に見ていきましょう。

エサとなるものを放置しない(環境的防除1)

ネズミ対策の第一歩は、「エサを与えない環境づくり」です。

ネズミは非常に嗅覚が鋭く、人間が気づかないわずかな食品のニオイや油分にも反応して寄ってきます。

特に家庭内では、食品だけでなく生ゴミ・ペットフード・花・仏壇のお供え物までが餌になります。

つまり「食べ物を放置しない」ことこそが、最も効果的で持続的な防除方法です。

■ 食べ物の管理を徹底する

台所やリビングなど、人が食事をする場所には必ずネズミが寄ってきます。

ビニール袋やダンボール箱に入れたままの状態では簡単にかじられてしまうため、食品は必ず蓋付きのプラスチック容器や金属缶に収納しましょう。

袋入りのパンやお菓子、米袋なども安全ではなく、封を開けた瞬間の匂いが強いほど狙われやすくなります。

また、生ゴミは蓋付きバケツに入れて密閉し、夜間の放置を避けることが重要です。

流し台の三角コーナーのゴミも、寝る前に片付けておくのが理想です。

■ ペットフード・お供え物・観葉植物も要注意

意外な落とし穴が、ペットの餌や仏壇のお供え物、花の水受け皿です。

与えた後の食べ残しは必ず片付け、袋もクリップや密閉容器で保管しましょう。

また、仏壇や神棚に供えた食べ物・果物・花は、夜間のうちにネズミが登ってかじるケースが多く、「夜だけ片付ける習慣」を徹底することがポイントです。

夜間に食べ物を片付け、ゴミや残飯を完全に封じるだけでも、被害は大幅に減少します。

殺鼠剤やトラップに頼るよりも、まずは「ネズミが餌を得られない環境を維持する」こと。

これこそが、最も人にも環境にもやさしく、効果が長続きする初動対策です。

自宅に侵入させない(環境的防除2)

一般住宅によく出没するクマネズミは、2cm程の隙間があれば侵入することが可能です。

よく言われているのは、人差し指中指薬指が入るくらいの隙間だとクマネズミはすり抜けてしまいます。

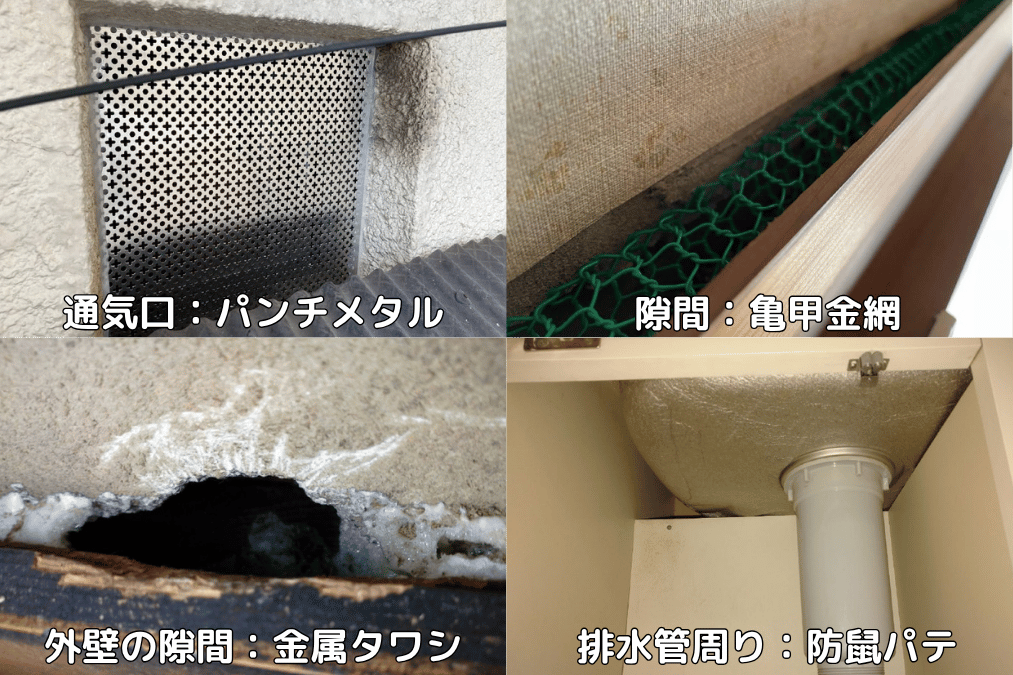

まずは、家の外まわりをチェックし、壁のひび、配管のすき間、通風口、扉や窓の下に2cm程の隙間がないか確認してください。

小さな穴には金属タワシ亀甲金網、または防鼠パテなどで塞ぐ必要があります。

※電線や配管の貫通部など、危険な場所の修繕は専門業者に依頼するのが安全です。

また、換気口や排水口には1cm以下の亀甲金網を取り付け、シャッターや扉の下もすき間を作らないようにしましょう。

外壁沿いに物(傘立てなど)を置くと、ネズミが隠れて侵入しやすくなるため、壁際の整理整頓も効果的な防御策です。

自分で試せる市販グッズと駆除効果

市販のネズミ対策グッズは多くありますが、正しく使わないと効果が出にくいのが実情です。

家庭で試せる主な方法は、粘着シート・捕獲カゴ・殺鼠剤・忌避剤の4つです。

■ 粘着シート(最も一般的)

ネズミが通る通路に複数枚を壁沿いに連続して設置するのがポイントです。

1〜2枚だけでは逃げられることが多く、10枚以上を並べると捕獲率が格段に上がります。

餌は置かず、3日ほど動かさずに様子を見ましょう。

埃が多い場所では粘着力が落ちるため、設置前に軽く掃除しておくと効果的です。

■ 捕獲カゴ(ドブネズミに有効)

金属製のカゴにソーセージやさつま揚げなどを餌として入れます。

最初の数日は仕掛けを作動させずに餌だけ置いて慣らすのがコツ。

その後、本格的にセットすれば捕獲率が上がります。

捕獲後は速やかに処分し、周囲を清掃・消毒してください。

■ 殺鼠剤(使用は慎重に)

ワルファリンやクマテトラリルなどの殺鼠剤は、ドブネズミやハツカネズミには効果的ですが、

警戒心が強いクマネズミには効きにくい場合があります。

使用前に餌となるものを片付け、空腹状態にすることが大切です。

■ 忌避剤・超音波機器

ハーブ系やミント系などの忌避スプレーは、短期的には効果がありますが、慣れによって効かなくなることも多くあります。

また、超音波装置も環境によって効果に差があり、単独では根絶できません。

あくまで他の対策の補助として使用しましょう。

※市販グッズはあくまで応急処置や一時的な抑止策です。

根本的な解決には、「餌を与えない・侵入させない」などの環境的防除の徹底が欠かせません。

DIY駆除が効かないケースとその理由

自分で粘着シートや毒餌を仕掛けても、「すぐ戻ってきた」「全然かからない」と感じた経験はありませんか?

それは、ネズミの種類や生態を理解しないまま対策していることが多いのが原因です。

■ クマネズミの警戒心と学習能力

都市部で最も多いクマネズミは、環境の変化を敏感に察知する非常に賢いネズミです。

罠や毒餌を見慣れると近づかなくなり、食べても体調不良を経験すれば「もう食べない」と学習します。

このため、市販の殺鼠剤やトラップでは効果が出にくい場合が多く、封鎖と環境改善のほうが重要です。

■ 巣や侵入口を残したままの対策

見える場所だけ掃除しても、天井裏や壁の中に巣が残っていれば再発します。

ネズミは複数の侵入口を使い分けるため、1か所塞いでも別のルートから再侵入することも珍しくありません。

本格的な封鎖には、建物構造の知識と専用資材が必要です。

■ 種類ごとの有効策を誤るケース

ドブネズミは水回り中心、ハツカネズミは物置など狭所、クマネズミは高所と生息域が異なります。

種類を見分けずに同じ方法を取ると、生態に合わない対策になり効果が出ません。

DIYで限界を感じたら、早めに専門業者へ相談するのが最善です。

プロは侵入経路の特定から封鎖・清掃・消毒まで一貫して行うため、再発率を大幅に下げることが可能です。

専門業者に依頼すべき駆除の必要性

ネズミは想像以上に賢く、警戒心が強いため、家庭での対策だけでは完全に駆除することが難しい生き物です。

こうしたケースでは、専門業者による調査と封鎖、防除作業が不可欠です。

ここでは、なぜ業者依頼が効果的なのか、その理由とプロが行う代表的な駆除方法について詳しく見ていきましょう。

ネズミ駆除を業者に依頼すべき理由

ネズミ駆除を自分で行っても効果が続かない、そう感じる最大の理由は、「根本原因の特定と封鎖」ができていないからです。

ネズミは賢く、環境の変化にすぐ対応します。家庭用グッズでは「一時的な追い出し」はできても、再侵入や繁殖を防ぐことは難しいのが現実です。

■ 専門業者は「調査力」が違う

業者はまず現地調査を行い、糞・足跡・こすり跡(ラットサイン)などから、

「どの種類のネズミが」「どこを通って」「どこに巣を作っているか」を正確に把握します。

これにより、家庭では気づけない侵入口・営巣箇所・通路経路を見抜くことができます。

■ 封鎖・清掃・消毒を一括で行う

市販グッズでは対応できないのが、封鎖と衛生処理です。

プロは建物構造に合わせて、配管まわり・通風口・壁内などの隙間を金網やパテで完全に塞ぎます。

さらに、巣や糞尿が残る場所を専門薬剤で清掃・消毒し、イエダニの再発も防止します。

この「封鎖+除染」の作業が、再発を防ぐための決定打になります。

■ 種類と環境に応じた駆除手法

クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミでは、生息環境も性格も異なります。

警戒心の強いクマネズミには粘着トラップの配置を変えながら徐々に学習させ、

一方でドブネズミには水回り中心の毒餌配置が有効などといったように、プロは種類ごとに手法を変えます。

■ 再発防止の“点検と記録”まで管理

多くの専門業者は「調査→駆除→封鎖→点検→報告」というIPM(総合防除)体制を取っています。

施工後も点検や記録を行い、再発が起きにくい状態を維持するのが特徴です。

これにより、ネズミの繁殖サイクル(約3週間)を確実に断ち切ることができます。

プロ業者が行う代表的な駆除方法一覧

建物全体の環境を調査し、侵入口の封鎖・捕獲・清掃・再発防止までを総合的に行うのが特徴です。

ここでは、業者が現場で実施する代表的な工程を紹介します。

■ ① 現地調査(生息確認と侵入経路の特定)

まず行うのは、被害状況と生息環境の調査です。

糞の形・大きさ、かじり跡、こすり跡、足跡(ラットサイン)を確認し、

どの種類のネズミが、どのルートを使っているかを特定します。

これにより、クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミのいずれかを判別し、最適な手法を選定します。

■ ② 封鎖・防鼠工事(侵入経路を完全に遮断)

調査結果をもとに、ネズミが出入りする隙間をすべて塞ぐ作業を行います。

防鼠パテ・金属タワシ・ステンレスメッシュ・金網・モルタルなどを使い、

屋根裏、配管、通風口、基礎のすき間など1.25cm以上の穴を全て封鎖します。

この工程が不十分だと、どんな駆除をしても再発します。

■ ③ 捕獲・トラップ設置(物理的防除)

ネズミの通路や巣の周辺に粘着シートやかご式トラップを配置します。

クマネズミのような警戒心の強い個体には、「慣らし期間」を設けて段階的に捕獲を行います。

捕獲後は、死骸を回収し、血液や尿汚染の清掃・消毒まで一貫対応します。

■ ④ 薬剤処理(化学的防除)

侵入口が多い場合や高密度発生時には、殺鼠剤・忌避剤・殺虫剤を併用します。

ドブネズミやハツカネズミには毒餌(ワルファリン系、クマテトラリル系)が有効で、

クマネズミには直接的な薬剤よりも封鎖+環境改善中心の対応が推奨されます。

また、巣に寄生するイエダニ・ノミ対策として、スミチオン・ピレスロイド系の薬剤を併用することもあります。

■ ⑤ 清掃・消毒・防臭処理

捕獲・駆除後は、糞尿や死骸を残さないよう徹底した衛生処理を実施。

天井裏や床下、配管内部などに残った汚染を除去し、防臭剤・消毒剤を噴霧して二次被害を防ぎます。

この工程を怠ると、イエダニやハエの再発生を招くおそれがあります。

■ ⑥ 効果判定・再点検

施工完了後も一定期間、トラップやラットサインをチェックして再発の有無を確認します。

再侵入が見られた場合は、再度封鎖や補修を行い、「ネズミのいない状態を維持」するまで継続します。

このIPM(総合防除)サイクルが、プロの駆除が長期的に効果を発揮する理由です。

ネズミ駆除費用の相場と料金の内訳

ネズミ駆除の費用は、建物の広さ・被害の程度・作業範囲によって大きく変わります。

一般的な相場は、一戸建てで3万〜10万円前後、マンションや店舗で10万〜30万円前後が目安です。

ただし、被害が深刻な場合や封鎖工事を伴う場合は、20万〜50万円以上になるケースもあります。

| 項目 | 内容 | 料金目安 |

|---|---|---|

| 現地調査・見積り | 被害状況・生息確認 侵入経路の調査 | 無料~1万円程度 |

| 初期駆除作業 | トラップ・毒餌配置・巣撤去 | 2万~8万円 |

| 防鼠(封鎖)工事 | 穴・隙間をパテや金網で封鎖 | 5万~15万円 |

| 清掃・消毒作業 | 糞尿・死骸処理、イエダニ防除 | 1万~5万円 |

| 再点検・報告書作成 | 効果確認と再侵入チェック | 0.5万~2万円 |

■ 費用が高くなるケース

- 天井裏や壁内など構造的に手が届きにくい場所での作業

- 建物が古く、隙間・侵入口が多い場合

- 店舗や飲食店などで防鼠基準を満たす封鎖工事が必要な場合

- **定期点検契約(年間契約)**を結ぶ場合

■ 悪質業者に注意

国民生活センターにも、「駆除を依頼したら高額請求された」という相談が寄せられています。

「○万円で完全駆除」「即日根絶」などの誇大広告には注意が必要です。

目安として、一般家庭で100万円を超える請求は不当と言えます。

見積書の明細を確認し、説明責任を果たす業者を選ぶようにしましょう。

信頼できる業者選びのコツ

ネズミ駆除は、専門性が高い分、業者選びが結果を左右します。

「広告では安そうだったのに高額請求された」「駆除したのにまた出てきた」というトラブルは、毎年多く報告されています。

ここでは、悪質業者を避け、確実に成果を出せる信頼できる業者を見極めるポイントを紹介します。

公的認定・協会加盟業者を選ぶ

信頼性を見極める最初のポイントは、公的な登録・認定があるかどうかです。

東京都の場合、ねずみ防除業は「建築物ねずみ昆虫等防除業」として登録制になっており、

資格者(防除作業監督者)の配置や保管庫の設置など、一定の基準を満たす必要があります。

また、(一社)日本ペストコントロール協会・東京都ペストコントロール協会などの協会加盟業者は、

定期的な研修や監査を受けており、知識・技術・法令遵守面で信頼性が高いです。

調査・見積りを丁寧に行うか確認

優良業者は、契約前に現地調査と見積りを無料または低価格で実施することがほとんどです。

被害状況・侵入経路・糞尿の位置などを実際に確認したうえで、

「何回訪問が必要か」「封鎖範囲はどこまでか」「どんな薬剤を使うか」を明確に説明してくれます。

反対に、現地を見ずに即日契約を迫る業者は要注意です。

作業内容・料金を明示しているか

信頼できる業者は、作業ごとの内訳と費用を明確に提示します。

「駆除一式〇〇円」などのざっくりした見積りではなく、

調査・駆除・封鎖・清掃・再点検など、工程ごとの料金を説明してくれる業者を選びましょう。

また、100万円を超える高額請求は原則として不当です。

もしもご不安な場合は、相見積もりを2〜3社取るのが安全です。

「即日完全駆除」などの誇大広告に注意

ネズミは複数の侵入口を持ち、繁殖サイクルも早いため、1回の作業で完全に駆除することは現実的に不可能です。

「即日完全駆除」「この薬で二度と出ない」などの宣伝をする業者は信用できません。

再発防止のためには、複数回の訪問・封鎖・点検が必要であることを理解している業者を選ぶべきです。

再発防止のための正しい対策

ネズミを一度駆除しても、環境が変わらなければ再び戻ってくることがよくあります。

特にクマネズミは警戒心が強く、建物の構造や人の生活習慣を把握して再侵入します。

再発を防ぐには、日常の中で「ネズミが住みにくい環境を維持する」ことが欠かせません。

再侵入を防ぐ封鎖と補強の具体策

再発防止で最も重要なのが、侵入口を完全に塞ぐことです。

ネズミは2cmほどのすき間があれば通り抜けられるため、

屋内外のあらゆる隙間を点検して、確実に封鎖する必要があります。

- 壁や床のひび割れ、配管まわり、通風口、屋根裏を重点的にチェック

- 小さな隙間は防鼠パテ・金属タワシ・モルタルで埋める

- 大きめの穴には金網(目の細かいもの)やブリキ板を取り付ける

- 扉の下部やシャッターのすき間も、ゴムパッキンやブラシ材で補強

特に、高所・天井裏・床下の通路はクマネズミが再侵入しやすいポイントです。

難しい箇所は無理をせず、専門業者に防鼠工事を依頼するのが安全です。

清掃や環境改善による予防対策

ネズミが再び住み着く最大の原因は、餌と巣材が残っていることです。

駆除後は、次のような環境管理を習慣化しましょう。

- 食べ物は密閉容器に収納し、夜間に放置しない

- 生ゴミは蓋付きのゴミ箱に入れ、収集日まで屋外に出さない

- 押入れ・物置・家具の裏などを定期的に掃除して巣材を除去

- 屋外では壁沿いに物を置かず、雑草や廃材も整理する

また、飲食店や厨房ではグリストラップや排水口の清掃を怠らないこと。

油や食べかすが残ると、すぐにドブネズミの餌場になります。

清潔な環境を維持することが、最も低コストで効果的な再発防止策です。

点検・モニタリングを継続する

ネズミは静かに繁殖し、気づいたときには数が増えていることがあります。

再発を防ぐためには、「いないように見える期間」こそ点検が重要です。

- 月に1回程度、糞・かじり跡・異臭・音などのラットサインをチェック

- 侵入口付近に粘着トラップを数枚設置してモニタリング

- 定期的に専門業者の点検契約(年1〜2回)を活用

早期発見・早期対応を徹底すれば、大きな被害になる前に対処できます。

ネズミ対策は「一度やって終わり」ではなく、継続的な環境管理が鍵です。

封鎖・清掃・点検の3ステップを習慣化し、ネズミが寄りつかない環境を維持することで、

長期的に安心できる住環境を守ることができます。

ネズミ駆除に関する疑問解決

Q1. ネズミ1匹だけ見つけた場合でも、駆除が必要ですか?

はい、1匹でも早めの対策が必要です。

ネズミは繁殖力が非常に強く、1匹見つかった時点で巣がある可能性が高いです。

1組のペアが1年で数百匹に増えることもあるため、放置は禁物です。

Q2. 超音波やハーブの忌避剤で追い出せますか?

一時的には効果がありますが、完全な駆除はできません。

ネズミは環境に慣れやすく、時間が経つと再び戻ってきます。

臭いや音だけに頼らず、封鎖・清掃・捕獲を組み合わせることが大切です。

Q3. 殺鼠剤(毒餌)は安全ですか?

正しく使えば安全ですが、誤食や二次被害のリスクがあります。

子どもやペットがいる家庭では、設置場所や管理に注意が必要です。

また、死骸が天井裏などで腐敗すると、悪臭やイエダニ発生の原因にもなるため、慎重に使用してください。

Q4. 自分の家を駆除しても、近隣から移ってくることはありますか?

A. あります。

ネズミは壁や配管、屋根裏を伝って移動するため、集合住宅や商店街では隣家からの侵入がよくあります。

地域全体で封鎖・清掃を進めることが理想です。

Q5. 業者を選ぶとき、どこを基準にすればいい?

「調査・見積もり・作業内容」を明確に説明するかがポイントです。

また、ペストコントロール協会加盟業者や行政登録済みの防除業者を選びましょう。

「即日完全駆除」「驚きの低価格」などをうたう業者には注意が必要です。

Q6. 駆除後にダニに刺されるようになりました。なぜ?

一年を通して対策は必要ですが、秋〜冬が最も発生しやすい季節です。

気温が下がると暖かい屋内に侵入しやすくなるため、秋のうちに点検・封鎖を行うと効果的です。

Q7. 駆除後の再発を防ぐコツは?

「餌をなくす・隙間を塞ぐ・清掃を続ける」の3原則を守ること。

ネズミは環境が整っていれば何度でも戻ってきます。

駆除後こそ、日々の清掃や点検が最大の予防になります。

Q8. ネズミの足音や鳴き声はどんな音ですか?

夜中に「カリカリ」「トタトタ」「ガサガサ」といった軽い足音が天井裏や壁の中で聞こえるのが典型的です。

特にクマネズミは高所を素早く走るため、夜間の小さな物音が続くようなら生息のサインです。

Q9. ネズミはどんな臭いがしますか?

強いアンモニア臭や獣臭が特徴です。

糞尿や体毛の脂が混ざり、押入れや天井裏でツンとした臭いが漂います。

悪臭がする場合は、巣や死骸が残っている可能性があります。

Q10. 保健所や行政に相談すると何をしてくれるの?

各自治体では、相談・情報提供・指導を行っています。

直接駆除は行いませんが、信頼できる防除業者の紹介や、地域全体での防鼠対策の指導を受けられます。

迷ったら、まず地元の保健所の「環境衛生課」へ連絡しましょう。

まとめ

ネズミ被害は、放っておいても自然には解決しません。

1匹の侵入が、わずか数か月で数十匹の繁殖につながることも珍しくありません。

そのため、「早期発見・早期対処」が最も重要なポイントです。

この記事で紹介したように、ネズミ対策の基本は次の3つです。

① エサを与えない(環境的防除)

食べ物・生ゴミ・ペットフードを放置せず、清潔な環境を維持する。

② 侵入させない(封鎖・防鼠工事)

1cmのすき間も見逃さず、パテや金網で完全に塞ぐ。

③ 巣を作らせない(整理整頓・点検)

押入・天井裏・物置などを定期的に掃除し、巣材を取り除く。

これらの環境的防除を徹底したうえで、必要に応じて物理的・化学的防除を組み合わせるのが効果的です。

そして、何度も出てくる・天井裏から音が止まらないなどの場合は、専門業者による調査と封鎖が不可欠です。

ネズミ被害は、衛生・経済・心理の3方向に影響を与える厄介な問題ですが、

正しい知識と早めの対策を取れば、必ずコントロールできます。

「1匹見たらすぐ行動」――それが再発を防ぐ最大のポイントです。

もしご自身での対応に不安がある場合は、信頼できる専門業者に相談し、

安心できる住まいを一日も早く取り戻しましょう。

投稿者プロフィール

- 株式会社ハウステクト 代表取締役・出張施工サービス『害虫獣SOS』・害虫駆除のプログッズECサイト『ペスぽち』の運営

-

【保有資格】

ペストコントロール1級技術者・防除作業監督者・罠猟狩猟免許

【実績】

店舗・施設・戸建て・集合住宅問わず、累計6000件以上のゴキブリ等の害虫・ねずみ等の害獣現場を担当し、大量発生・他社の再発案件も含め解決してきた、駆除・対策のプロフェッショナル。

ゴキブリ・トコジラミ・ネズミ等の害虫・害獣に関する、種類別の特性や生態・行動パターン・各種建物構造も熟知しており、ご自身での駆除方法~対策方法まで幅広く情報を発信する。

2021年から急激に素人ボッタクリ業者が増えたので、業者選びの注意点も公開しております。

【地上波メディア出演履歴】

めざまし8(2024年3月11日)・Day Day(2024年6月4日)・カンテレ8(2024年6月5日)

【メディア出演履歴】

AERAdot.・週刊プレイボーイ・週刊女性

最新の投稿

ネズミ駆除2025年12月25日天井裏のネズミ追い出し術!自力でやるなら「封鎖」は最後が鉄則

ネズミ駆除2025年12月25日天井裏のネズミ追い出し術!自力でやるなら「封鎖」は最後が鉄則 ブログ2025年12月23日ネズミ駆除は自分でできる?プロが教える効く方法とやってはいけない対策

ブログ2025年12月23日ネズミ駆除は自分でできる?プロが教える効く方法とやってはいけない対策 ブログ2025年10月31日超音波は効果ナシ?ネズミ駆除のプロが語る本当に効く業者の方法

ブログ2025年10月31日超音波は効果ナシ?ネズミ駆除のプロが語る本当に効く業者の方法 ブログ2025年10月22日ネズミ駆除の完全ガイド|セルフ対策から業者依頼・再発防止を徹底解説

ブログ2025年10月22日ネズミ駆除の完全ガイド|セルフ対策から業者依頼・再発防止を徹底解説