ブログ

超音波は効果ナシ?ネズミ駆除のプロが語る本当に効く業者の方法

2025/10/31更新

「超音波でネズミを追い払える」と聞いて、試してみたけど全然効かない。

そんな経験、ありませんか?

実は、東京都の公式資料や海外の研究でも、超音波の効果は一時的であることがわかっています。

ネズミは環境にすぐ慣れ、音がしても再び同じ場所に戻ってきてしまうのです。

では、どうすれば本当に駆除できるのか?

答えは、「超音波」ではなく、侵入させない・住みつかせない防除の考え方にあります。

この記事では、25,000件以上の現場を対応してきたプロ業者が、

・超音波装置の仕組みと限界

・公的データが示す“効かない理由

・そして、専門業者が行う根本駆除の正しい手順

を、実際の現場事例を交えて詳しく解説します。

「もう二度とネズミに悩まされたくない」という方へ。

この記事を読み終える頃には、本当に効果のある対策がすべてわかります。

はじめに|超音波でネズミ駆除は本当にできるのか?

「ネズミ対策には超音波が効くらしい」と聞いて、ネット通販や家電量販店で機器を購入した人は少なくありません。

しかし、いざ設置してみると——「最初は静かになったけど、数日後にはまた音がする」「結局いなくならなかった」

そんな声が後を絶ちません。

超音波機器は“設置するだけで簡単に追い払える”という手軽さが魅力ですが、

実際にはネズミの生態や行動特性を理解していないと、ほとんど効果を発揮しないのが現実です。

まずは、ネット上でよく語られる「超音波で追い払える」という話の真相から見ていきましょう。

検索でよく見る「超音波で追い払える」の真相

検索エンジンやSNSで「ネズミ 駆除 超音波」と調べると、

「〇〇Hzの音で撃退」「置くだけで簡単駆除」といったキャッチコピーが多く見られます。

しかし、公的機関の見解では過信は禁物とされています。

たとえば、東京都保健医療局が公表している「ねずみ防除指針(東京都保健医療局)」では、

「超音波防除機や忌避剤については、一時的な効果が見られることもあるが、ねずみが慣れてしまうため過信は禁物である」

と明記されています。

ねずみ防除指針(東京都保健医療局)

また、独立行政法人 国民生活センターの「超音波式害虫・害獣駆除器の性能テスト結果」でも、

「一部の製品で超音波が出ていない、または仕様どおりに動作していないものが確認された」

と報告されており、市販機器の品質や信頼性にもばらつきがあることが指摘されています。

このように、超音波機器の効果は一時的なケースが多く、

独立行政法人 国民生活センター

ネズミの学習能力や環境の複雑さを考慮せずに機器だけに頼ると、根本的な解決にはつながらないのです。

この記事でわかること

「超音波でネズミを追い出せる」と言われる一方で、

「全然効かない」「一度いなくなってもまた戻ってきた」という声も多く聞かれます。

では、なぜ効果に差が出るのでしょうか?

この記事では、その理由を公的データ・研究結果・現場経験の3つの視点から徹底的に解き明かします。

この記事では、

実際の現場でのデータと公的機関の見解に基づいた本質的なネズミ対策を紹介します。

具体的には次のような疑問を解決します:

- 超音波が効く/効かないと言われる理由は何か?

- ネズミが「慣れる」メカニズムとは?

- 自分でできる対策と、業者に頼むべきタイミングは?

- プロの駆除がなぜ再発を防げるのか?

この内容は、

「市販の超音波機器を買ったけど効果がなかった」

「業者に頼む前に、違いを知っておきたい」

という方に特に役立ちます。

プロが語る結論:超音波は補助、主役は封鎖と清掃

結論から言えば、超音波はあくまで「一時的な追い出しの補助」にすぎません。

ネズミを本当に根絶させるには、

・侵入経路を塞ぐ(封鎖工事)

・餌や巣材をなくす(環境的防除)

・糞尿や巣を除去して衛生環境を回復する(清掃・消毒)

この3つの工程を徹底する必要があります。

つまり、音で追い出すよりも、そもそも入れない・住めない環境を作ることが再発防止の鍵。

これは、東京都やペストコントロール協会が推奨する「IPM(総合的防除)」の基本的な考え方でもあります。

次章では、超音波装置の仕組みとなぜ効果が続かないのかという科学的根拠を、公的データを交えて詳しく解説していきます。

超音波式ネズミ駆除の仕組みと限界を理解しよう

「設置するだけでネズミを追い出せる」と言われる超音波駆除機。

しかし、その効果を正しく理解して使わなければ、一時的な静けさだけで終わることも少なくありません。

ここでは、まず超音波機器の基本的な構造と仕組み、そしてなぜ効果が持続しないのかを、

科学的な視点からわかりやすく説明していきます。

超音波機器の基本構造と仕組み(20~100kHzの高周波音)

超音波式ネズミ駆除機は、内部に搭載された「圧電素子」などを振動させることで、

人間の耳には聞こえない高周波音(約20〜100kHz)を発生させる仕組みになっています。

ネズミの聴覚は人間よりも高く、上限はおよそ60〜70kHzとされ、特に30〜70kHz帯に強く反応します

(参照:Journal of Physiology, 2019)。

そのため、多くの製品はこの帯域を利用し、ネズミが不快に感じる環境を作り出す設計になっています。

しかし、実際には製品による品質差が大きく、全てが期待通りに動作しているわけではありません。

国民生活センターの調査(2020年)では、

「一部の製品で超音波が仕様どおりに出ていない」「音圧が弱い」といった問題が確認されています。

(出典:国民生活センター「超音波式害虫・害獣駆除器の性能テスト結果」

つまり、超音波駆除機は仕組みとしては理にかなっているものの、

出力性能や設置環境によって効果が大きく変わる機器だと言えます。

ネズミが慣れてしまう「ハビチュエーション」とは?

超音波が「最初だけ効く」と言われる最大の理由は、ネズミの学習能力にあります。

同じ刺激を繰り返し受けると、次第に慣れて反応しなくなる――この現象を「ハビチュエーション(馴化)」と呼びます。

東京都保健医療局の「ねずみ防除指針」では、

「超音波防除機や忌避剤は、一時的な効果が見られることもあるが、ねずみが慣れてしまうため過信は禁物」と明記されています。

(出典:東京都保健医療局『ねずみ防除指針』)また、アリゾナ大学の研究(Cooperative Extension, 2017)でも、

「実験室内では一時的な忌避行動が見られたが、時間の経過とともに反応が消失した」と報告されています。

つまり、ネズミは音を嫌がって一時的に逃げても、危険がないと理解すれば再び戻ってくるのです。

さらに、群れで生活するネズミは個体間で学習情報を共有するため、

一度「超音波は無害」と判断されると、その場所への再侵入を防ぐのは極めて困難になります。

家具・壁で減衰する音波の届く範囲と効果の持続時間

超音波には、もう一つの明確な弱点があります。

それは、「直進性が強く、障害物で遮られやすい」という性質です。

高周波は低周波と違い、壁や家具を透過できず、角を曲がることもできません。

そのため、設置した部屋では効果があっても、隣の部屋や天井裏、壁の裏までは届かないのです。

ネブラスカ大学の報告(Extension Report, 2019)では、

「超音波は方向性が高く、物体を透過せず、距離とともに急速に減衰する」と指摘されています。

同報告では、電子・音波デバイスを使ったネズミ防除は“定着済みの個体には効果が乏しい”と結論づけています。

(出典:University of Nebraska–Lincoln, Extension Publications EC1781, 2019)

さらに、室内の湿度や温度、家具やカーテンの材質でも音の吸収率が異なり、

カタログで「30㎡に対応」と記載されている製品でも、実際の有効範囲は半分以下になるケースが多いのです。

つまり、超音波機器の効果は「部屋の構造・設置環境・遮蔽物の有無」で大きく左右されます。

音が届かない“安全地帯”が少しでも残っている限り、ネズミが巣を維持する余地が生まれてしまうのです。

このように、超音波式ネズミ駆除機は「理論的には有効」でも、「実環境では制約が多い」という現実があります。

超音波はあくまで補助的なツールであり、“音で追い払う”よりも“侵入させない環境を作る”ことこそが再発防止の鍵です。

超音波を使うなら知っておきたい注意点と正しい使い方

ここまで解説してきたように、超音波式ネズミ駆除機は「使い方次第」で効果が変わります。

単に設置するだけでは思うような結果が出ず、正しい環境づくりと安全な運用が欠かせません。

ここでは、専門業者の現場経験と公的な安全基準をもとに、超音波を活用する際に押さえるべき重要なポイントを4つ紹介します。

設置場所のコツ(遮蔽物・高さ・角度・複数台設置)

超音波は直進性が非常に強いため、壁や家具などの障害物で音が反射・吸収されると届かなくなります。

そのため、設置場所の工夫が何よりも大切です。

効果を高めるための基本ルールは以下の通りです。

- 床から30〜50cmの高さに設置する(ネズミの通り道と同じ高さ)

- 家具やカーテン、段ボールなどの障害物を避ける

- 音が反射する壁際・部屋の角を利用する(角度を45度ほど内向きに)

- 複数台を使って死角を減らす(部屋ごと、または入口ごとに1台)

ネブラスカ大学(University of Nebraska–Lincoln)の報告によると、

「超音波の有効範囲はカタログ値の約半分以下。遮蔽物や角度によって音圧が急激に低下する」とされています。

また、専門業者の現場データでも、天井裏や床下の死角エリア”に音が届かないケースが多く確認されています。

設置前には、部屋全体を見回して「音が回り込みにくい場所」を特定することが大切です。

ペットや赤ちゃんへの影響と安全対策

超音波は人間にはほとんど聞こえませんが、動物の種類によっては強いストレスを感じる場合があります。

特に、犬・猫・ウサギ・ハムスター・フェレットなど、聴覚が鋭い小動物は影響を受けやすいとされています。

WHO(世界保健機関)の「環境騒音ガイドライン」では、高周波音や超音波への長時間暴露は不快感やストレス反応を引き起こす可能性があるとしています。

(出典:WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region, 2018)

【安全に使用するためのポイント】

- ペットのケージや寝床付近には設置しない

- 機器の前にペットの食器やトイレを置かない

- 赤ちゃんや子どもの遊ぶスペースから離す

- 使用中にペットが落ち着かない様子を見せたら電源を切る

このように、動物や子どもがストレスを感じない距離・角度を確保することが、

安心して超音波機器を使用するための重要なポイントです。

使用すべき期間と「慣れ」対策の工夫

超音波は「使い続ければ効き続ける」ものではありません。

ネズミは学習能力が高く、一定期間同じ刺激を受けると慣れて再び戻ってくる傾向があります。

この「ハビチュエーション(馴化)」を防ぐには、設置期間と変化をつけることがポイントです。

効果的な使用の目安は以下の通りです。

- 使用期間:2〜3週間を1サイクル

- 1〜2週間おきに設置角度・位置を変える

- 周波数可変タイプの製品を選ぶ(音域が固定されないタイプ)

- 音が届かない場所は物理的防除(粘着シートなど)を併用

アリゾナ大学の実験(Cooperative Extension, 2017)では、

「超音波の効果は最大で2週間程度。以降は反応が鈍くなる傾向が見られる」と報告されています。

つまり、超音波機器の設置しっぱなしは効果を下げる原因になります。

時間を区切って使い方を変化させることで、慣れを防ぎ、忌避効果を最大限に保つことができます。

超音波を使う前に必ずやるべき3ステップ(清掃・封鎖・観察)

超音波機器を設置する前に、最低限やっておくべき基本対策があります。

これを怠ると、どれだけ高性能な機器を使っても効果は半減します。

- 清掃:

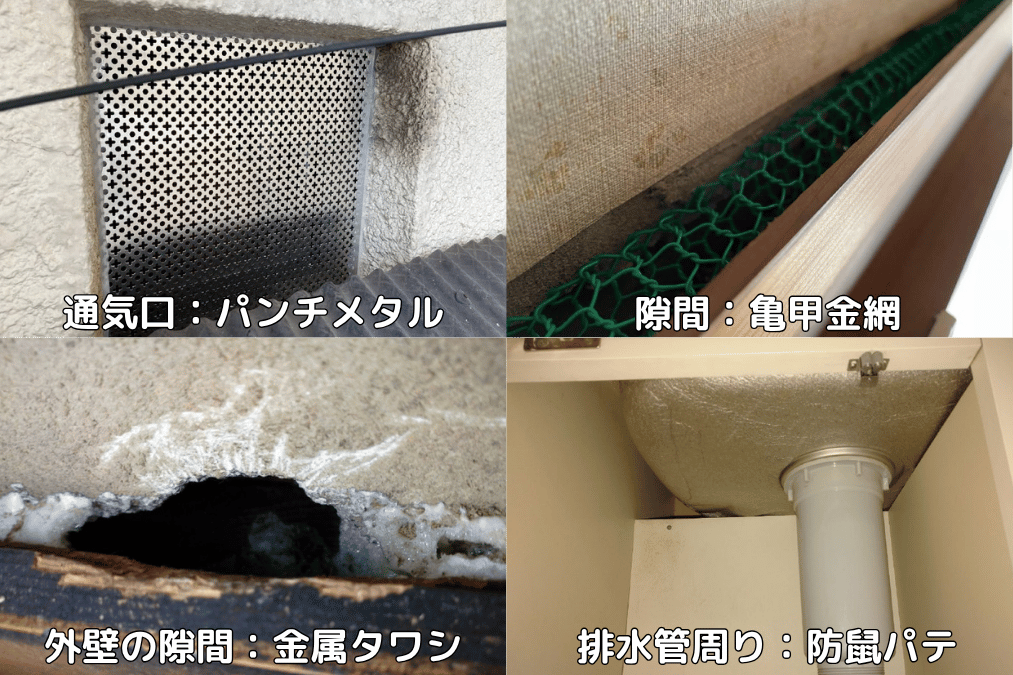

ネズミの餌となる食べ物・生ゴミ・ペットフードを片付け、巣材になりやすい紙・布・段ボールを処分します。 - 封鎖:

壁や床の隙間、配管まわり、通気口、エアコンダクトなど、1.25cm以上の穴を防鼠パテ・金網・モルタルで塞ぎます。 - 観察:

設置前後で糞や足跡、かじり跡の有無を確認します。超音波だけでなく、生息サインを把握して戦略を立てることが重要です。

この3ステップは、プロ業者が現場で実際に行う「IPM(総合的有害生物管理)」の基本です。

環境を整えた上で超音波を使えば、短期的な忌避効果を最大限に発揮できます。

超音波機器は、決して「魔法の装置」ではありません。

しかし、正しい設置・安全な運用・環境対策の組み合わせによって、

初期段階の被害軽減や一時的な追い出しには十分な効果を発揮します。

特に小規模な発生や新築住宅での初期予防としては有効です。

一方で、すでに糞や巣が確認されている場合は、超音波だけでなく封鎖と清掃を優先することを忘れないようにしましょう。

このように「安全」「科学」「実務」の三要素を踏まえて使えば、

超音波は補助的な防除ツールとして確かな役割を果たします。

次章では、専門業者が行う「封鎖・清掃・捕獲」を中心とした本格駆除について詳しく解説します。

業者によるネズミ駆除が「根本解決」になる理由

ここまで見てきたように、超音波はネズミを一時的に追い出す「補助的手段」としては有効ですが、

完全な駆除や再発防止にはつながりません。

その理由は、ネズミの被害が「表面的な音や餌」ではなく、建物構造や生活環境そのものに根付いているからです。

そこで重要になるのが、専門業者による調査と防除(IPM:総合的有害生物管理)です。

業者は、単にネズミを退治するのではなく、

「なぜ発生したのか」「どこから侵入しているのか」「再び入らせないには何をすべきか」

までを科学的に突き止め、構造・衛生・行動の3方向から根本解決を図ります。

封鎖工事(防鼠)による再侵入防止

ネズミ対策で最も重要なのが、侵入経路の封鎖です。

いくら駆除しても、外部とつながる穴が残っていれば、また新しい個体が入り込んでしまいます。

東京都保健医療局の「ねずみ防除指針」でも、

「防そ工事(封鎖)は、殺そ剤や捕獲よりも再発防止に効果が高い」

と明記されています。

(出典:東京都保健医療局『ねずみ防除指針 第3部Ⅰ−5 防除方法』

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/eisei/yomimono/nezukon/nezumi/boujoshishin.html)

専門業者は、現地調査の段階で

・外壁のひび割れ

・配管まわりの隙間

・屋根裏・通気口・基礎部分の穴

・店舗の場合はシャッターやグリストラップ周辺

といった「侵入口」を一つずつ確認し、防鼠パテ・金網・モルタル・ブリキ板などで徹底的に塞ぎます。

一般家庭では見落としがちな1cm未満の隙間でも、ネズミは容易に通り抜けます。

そのため、封鎖作業こそが再発防止の最重要ポイントなのです。

巣と糞尿の撤去・清掃・消毒で衛生環境を回復

ネズミの被害は「音」や「食害」だけではありません。

彼らの糞尿や体毛には、サルモネラ菌やレプトスピラ菌、ハンタウイルスなどの病原体が含まれており、

放置すれば感染症のリスクが高まります。

環境省や厚生労働省の報告書(2022年版「衛生害獣による健康被害の実態」)でも、

「糞尿・死骸・巣材などの二次汚染は、駆除後も速やかに除去する必要がある」

と記載されています。

専門業者は、駆除後に巣や糞尿の除去・殺菌消毒・防臭処理を行い、

天井裏・壁内・厨房などの見えない汚染部分まで徹底的に洗浄します。

これにより、衛生環境を回復させるとともに、残り香やフェロモンを消すことで再侵入の抑止効果も得られます。

粘着トラップ・捕獲カゴ・薬剤処理のプロ手法

ネズミの繁殖サイクルは非常に短く、1組のペアから1年で数百匹に増えることもあります。

そのため、封鎖・清掃だけでなく、捕獲・薬剤処理・定期点検を組み合わせる「IPM(総合的有害生物管理)」が必要です。

日本ペストコントロール協会の技術指針では、

「防除は単一の方法に頼るのではなく、環境改善・物理的・化学的防除を組み合わせて行うことが望ましい」と明記されています。

(出典:日本ペストコントロール協会『防除技術ガイドライン(第6版)』2023年)

具体的な施工の流れは以下の通りです。

- 調査・モニタリング:カメラ・トラップ・ラットサインの確認で生息状況を把握

- 物理的防除:粘着シートや捕獲カゴの設置で個体数を減少

- 化学的防除:必要に応じて殺鼠剤・忌避剤を使用(人・ペットへの安全基準を遵守)

- 再発防止管理:点検・清掃・補修を定期的に実施

このように、複数の対策を同時進行で行うことにより、

単なる「駆除」ではなく「再発しない環境づくり」が実現します。

専門業者に依頼する最大のメリット

超音波装置や市販の忌避剤は、あくまで「ネズミを遠ざける」ための一時的な方法です。

一方で、専門業者は原因の特定・構造の補修・衛生の回復まで一貫して対応します。

特に、次のような状況では早めの依頼が推奨されます。

- 天井裏や壁内から「カリカリ」「トタトタ」と音がする

- 糞や尿の跡が複数箇所にある

- 超音波を使っても数日で戻ってくる

- 店舗や飲食店で営業停止リスクがある

業者による調査は無料または低価格で行われることが多く、

見積書には「封鎖工事」「清掃・消毒」「点検回数」などが明確に記載されます。

見積時に内容を比較すれば、悪質業者の高額請求や誇大広告も防ぐことができます。

このように、業者の駆除は「ネズミを退治すること」ではなく、

「再び入らせない建物を作ること」こそが本質です。

超音波では得られない「構造的な解決」と「長期的な安心」を得たい場合は、

信頼できる防除業者への依頼を検討するのが最も確実な選択です。

超音波と業者駆除を比較|効果・費用・再発リスクを徹底分析

ここまでで、超音波には一時的な忌避効果があるものの、ネズミが再び戻ってくる可能性が高いことが分かりました。

一方で、業者による駆除は封鎖や清掃を組み合わせた「根本対策」。

では、実際にどれくらい効果やコスト、再発リスクに差があるのでしょうか?

ここでは、現場データと公的な報告をもとに、両者を公平に比較してみましょう。

即効性と持続性の比較(超音波vsプロ防除)

超音波の最大のメリットは「設置してすぐ効果を感じやすいこと」です。

音波が届く範囲では、ネズミが一時的に警戒して移動するため、短期的な静けさは実現します。

ただし、東京都保健医療局の指針でも触れられているように、

「慣れによって効果が持続しにくい」ため、数日〜数週間で戻ってくるケースが多いのが実情です。

対して、プロの駆除は即効性こそ少し遅れますが、封鎖・清掃・捕獲を組み合わせて巣ごと除去するため、

効果の持続期間が圧倒的に長いのが特徴です。

日本ペストコントロール協会の調査では、業者による総合防除を実施した現場の再発率は5%未満と報告されています。

短期で見ると「超音波」、長期で見ると「業者防除」。

効果の持続という点では、“追い出す力”より“環境を変える力”が勝つと言えるでしょう。

費用の目安とコスパ比較(数千円 vs 数万円)

次に、費用の観点から見てみましょう。

市販の超音波機器は1台あたり2,000〜10,000円前後で購入可能。

一見、手頃で始めやすい方法ですが、実際に必要な台数は部屋数や構造によって異なり、

「思ったより効かずに複数購入した」という声も多くあります。

一方、業者駆除の費用は一般家庭で10万〜20万円前後、

飲食店などの事業所では10万〜30万円程度が相場です(日本ペストコントロール協会調べ)。

金額だけ見れば高く感じるかもしれませんが、

封鎖工事・清掃・点検まで一括対応するため、再発時の追加コストが発生しにくいという利点があります。

つまり、超音波は「安く試せるけれど、繰り返しコストがかかる」

業者駆除は「初期費用は高いが、長期的には安定して効果が続く」――

短期投資と長期投資の違いに近い考え方です。

再発リスクの差|「追い出す」か「入らせない」か

最も大きな違いが出るのが、再発リスクです。

超音波はネズミを「追い出す」効果にとどまり、

巣や侵入口がそのまま残っている限り、再び戻ってきます。

実際、国民生活センターの調査(2020年)でも「超音波製品の利用者の約6割が再発を経験」と報告されています。

一方、業者による防除は「入らせない」ことを目的に設計されています。

防鼠パテ・金網・モルタルなどで物理的に穴を封鎖し、

同時に餌や巣材を除去するため、ネズミが再び定着できない構造をつくり出します。

たとえるなら、

超音波は“蚊取り線香のような一時しのぎ”、

業者防除は“家ごと密閉して蚊が入れない状態”――

どちらが確実かは明らかです。

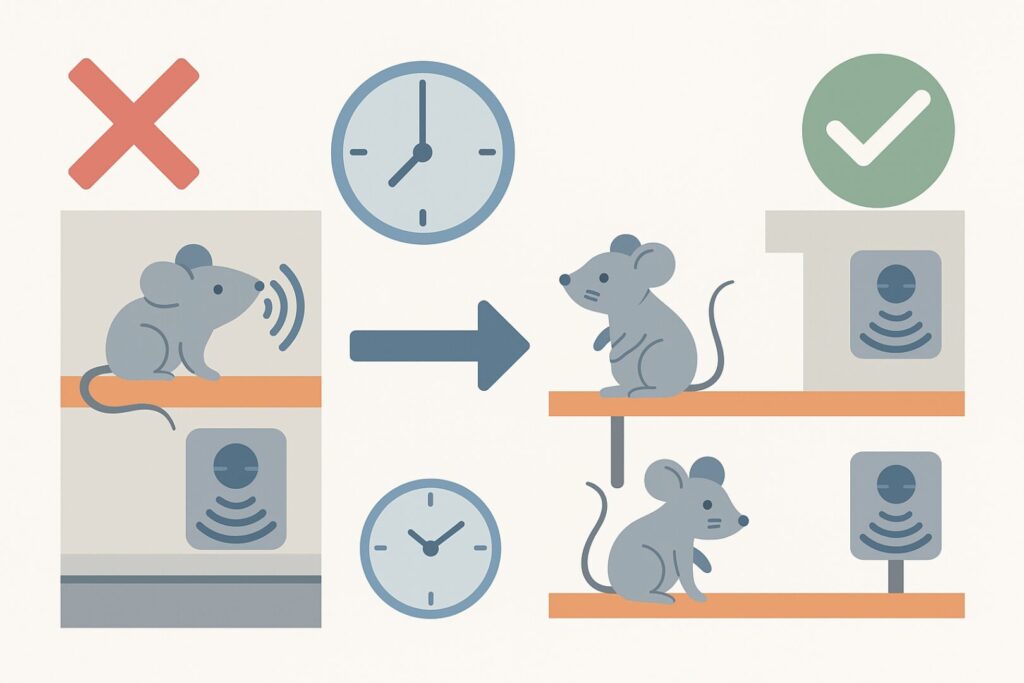

併用で効果を高める方法(追い立て→封鎖の流れ)

とはいえ、超音波にも「活かせる場面」はあります。

それは、業者駆除と組み合わせて使う場合です。

専門業者の現場でも、施工の初期段階で「超音波を併用してネズミを巣から追い出す」ケースがあります。

追い出された後に封鎖工事を行えば、内部に閉じ込めずに安全かつ効率的に駆除できるのです。

この方法は「追い立て → 封鎖 → 清掃」という理想的な流れで、

ネズミが外に逃げ出したタイミングを見計らって侵入口を塞ぐのがポイント。

実際、日本ペストコントロール協会の防除マニュアルでも、

「音・光・振動などによる忌避は、封鎖と組み合わせることで防除効果を高める」と記載されています。

つまり、超音波を“メイン”ではなく“サポート”として使うことで、

短期的な忌避と長期的な防御の両立が可能になります。

実際に業者へ依頼する際のポイントと注意点

「ネズミ駆除を業者に頼もう」と思っても、

ネット上には多くの業者があり、どこに依頼すればいいか迷ってしまう方も多いでしょう。

実際、信頼できる業者とそうでない業者では、費用・対応・再発率がまったく異なります。

ここでは、見積もりを取る前に確認しておきたいポイントや、悪質業者の見分け方、

そして長期的に安心できる業者を選ぶための基準を分かりやすく解説します。

調査・見積もりの確認ポイント(相見積もりのすすめ)

まず最初に確認すべきは、現地調査の有無です。

優良業者は、実際に現場を見てから被害の範囲・侵入口・巣の有無を丁寧に確認し、

その結果に基づいて見積もりを出します。

一方で、「現地を見ずに電話だけで即決」「詳細を説明せずに一式〇〇円」と言う業者は注意が必要です。

東京都消費生活総合センターの相談データでも、

“見積もり内容が不明確なまま高額請求された”という苦情が増えていると報告されています。

(出典:東京都消費生活総合センター「害虫・害獣駆除サービスに関する相談状況」2023年)

見積もりでは、最低でも以下の点を確認しましょう。

- 作業範囲(封鎖工事・清掃・捕獲など)が明確か

- 使用する薬剤や資材の説明があるか

- 点検・再訪の回数が含まれているか

- 追加費用が発生する条件を明示しているか

また、可能であれば2〜3社の相見積もりを取り、

金額よりも「説明の丁寧さ」「対応の透明性」で比較するのが安心です。

誠実な業者ほど、調査段階からプロの視点で具体的な改善提案をしてくれるものです。

登録業者・協会加盟をチェック(防除作業監督者の有無)

ネズミ駆除業は、法律上「建築物ねずみ昆虫等防除業」として各自治体への登録が必要です。

これは、薬剤の安全管理や施工品質を守るための仕組みで、登録業者には必ず**「防除作業監督者」**という国家資格者が配置されています。

厚生労働省のガイドライン(建築物衛生法 第12条)でも、

「防除業者は、薬剤の取扱い及び防除作業の監督に関して、資格を有する者を置かなければならない」

と明記されています。

信頼できる業者を見極めるには、以下をチェックしましょう。

- 都道府県や市区町村に「防除業者登録」があるか

- 日本ペストコントロール協会、または都道府県協会に加盟しているか

- 防除作業監督者の資格証を提示できるか

これらが確認できれば、薬剤や施工技術が公的基準を満たしている証拠です。

逆に「資格・登録・加盟」いずれも示せない業者は、避けた方が無難です。

悪質業者の手口と回避策(誇大広告・即日契約の危険)

残念ながら、ネズミ駆除業界にも一部の悪質業者が存在します。

特に注意すべきは、「今すぐやらないと被害が拡大します」「今日契約すれば半額です」といった不安を煽る営業トークです。

国民生活センターの最新の注意喚起(2024年)によると、

「見積もり時と異なる高額請求」「即日契約を迫る」「作業を行わずに料金を請求する」など、

害虫・害獣駆除サービスに関するトラブルが引き続き多発しています。

詳しくは、国民生活センター公式サイトの

👉 ネットの価格と全然違う!?害虫・害獣駆除のトラブルにご注意(2024年4月24日公開/PDF)

をご覧ください。

これらの業者に共通する特徴は、

- ホームページに住所や会社情報の記載がない

- 「完全駆除保証」「即日根絶」など誇大な文言を使う

- 契約書を交わさず、口頭だけで作業を始める

もし営業担当が不安を煽るような言い方をしてきたら、一度その場で契約せず、他社の意見を聞くのが鉄則です。

また、見積書や契約書は控えを必ず受け取りましょう。

信頼できる業者ほど、契約前に「作業のリスク・効果・料金」を正直に説明してくれます。

再発保証・点検サービスがある業者を選ぶ理由

ネズミ駆除は、一度で完全に終わるとは限りません。

構造や環境の問題で、時間をおいて再侵入するケースもあるため、

「駆除して終わり」ではなく「定期点検で再発を防ぐ」ことが大切です。

優良業者の多くは、再発保証(1〜6か月程度)や定期点検サービスを用意しています。

日本ペストコントロール協会の調査でも、

「再発保証付きプランを導入している業者の顧客満足度は、そうでない業者の約1.8倍」と報告されています。

再発保証があることで、万が一再びネズミが出た場合でも追加費用なしで再対応してもらえるため、安心感が大きいです。

また、定期点検の際には封鎖箇所や配管まわりの劣化をチェックできるため、再発の芽を早期に摘み取ることができます。

よくある質問Q&A|超音波と業者駆除に関する疑問を解消

Q1. 超音波って本当にネズミに効くの?

一時的な忌避効果はありますが、長期的な駆除にはつながりません。慣れ(ハビチュエーション)が起こるため、根本的な対策には封鎖や清掃が必要です。

Q2. 超音波機器はどれくらいの範囲に効果がありますか?

一般的には1台あたり10〜30㎡が目安。ただし家具・壁などで音が遮られると効果範囲は半分以下になります。

Q3. 複数台を置くと効果は上がりますか?

はい。部屋ごとや出入口ごとに1台ずつ設置すると、音の届かない「死角」を減らせます。

Q4. 超音波をずっとつけっぱなしでも大丈夫?

長期間同じ場所で使うとネズミが慣れるため、2〜3週間で角度や位置を変えるのがおすすめです。

Q5. ペットや赤ちゃんに悪影響はありませんか?

人には聞こえませんが、犬・猫・ハムスターなど聴覚が鋭い動物は不快に感じる場合があります。ペットのケージ付近での使用は避けましょう。

Q6.超音波の安全性は保証されていますか?

家庭用機器の出力は安全基準内(IEC・ISO規格)で設計されていますが、狭い空間での長時間使用は控えるのが望ましいです。

Q7. 超音波機器を使っても全然効かないのはなぜ?

製品による出力差、設置位置の問題、ネズミの慣れなどが原因です。国民生活センターの調査でも「超音波が出ていない製品」も確認されています。

Q8. 超音波で一度いなくなったのに、数日後に戻ってきたのはなぜ?

巣や侵入口を残したままだと、環境が安全と判断され再侵入します。封鎖や清掃が不十分なケースです。

Q9. 超音波だけで完全に駆除できますか?

できません。追い出す効果はありますが、巣・侵入口・餌が残っている限り再発します。

Q10. 業者に頼むとどのくらい費用がかかりますか?

一般家庭で10万〜20万円、店舗では10万〜30万円が相場です。これは封鎖工事・清掃・再発防止を含む総額です。

まとめ|超音波は「補助」。再発を防ぐのはプロの封鎖と管理

ネズミ駆除における「超音波装置」は、確かに手軽で、初期対策としては一定の効果があります。

設置後すぐにネズミの動きが静かになることもあり、「効いた」と感じる方も多いでしょう。

しかし、東京都や国民生活センターをはじめ、国内外の公的機関や大学の研究結果が示すように、

その効果は一時的なものであり、長期的な根絶には至らないのが現実です。

ネズミは学習能力が高く、音に慣れ、再び侵入してきます。

本当に重要なのは、「追い出す」ことではなく、「入らせない環境を作る」こと。

つまり、封鎖・清掃・点検という“環境改善の3本柱”を継続することが再発を防ぐ最大の鍵です。

投稿者プロフィール

- 株式会社ハウステクト 代表取締役・出張施工サービス『害虫獣SOS』・害虫駆除のプログッズECサイト『ペスぽち』の運営

-

【保有資格】

ペストコントロール1級技術者・防除作業監督者・罠猟狩猟免許

【実績】

店舗・施設・戸建て・集合住宅問わず、累計6000件以上のゴキブリ等の害虫・ねずみ等の害獣現場を担当し、大量発生・他社の再発案件も含め解決してきた、駆除・対策のプロフェッショナル。

ゴキブリ・トコジラミ・ネズミ等の害虫・害獣に関する、種類別の特性や生態・行動パターン・各種建物構造も熟知しており、ご自身での駆除方法~対策方法まで幅広く情報を発信する。

2021年から急激に素人ボッタクリ業者が増えたので、業者選びの注意点も公開しております。

【地上波メディア出演履歴】

めざまし8(2024年3月11日)・Day Day(2024年6月4日)・カンテレ8(2024年6月5日)

【メディア出演履歴】

AERAdot.・週刊プレイボーイ・週刊女性

最新の投稿

ネズミ駆除2025年12月25日天井裏のネズミ追い出し術!自力でやるなら「封鎖」は最後が鉄則

ネズミ駆除2025年12月25日天井裏のネズミ追い出し術!自力でやるなら「封鎖」は最後が鉄則 ブログ2025年12月23日ネズミ駆除は自分でできる?プロが教える効く方法とやってはいけない対策

ブログ2025年12月23日ネズミ駆除は自分でできる?プロが教える効く方法とやってはいけない対策 ブログ2025年10月31日超音波は効果ナシ?ネズミ駆除のプロが語る本当に効く業者の方法

ブログ2025年10月31日超音波は効果ナシ?ネズミ駆除のプロが語る本当に効く業者の方法 ブログ2025年10月22日ネズミ駆除の完全ガイド|セルフ対策から業者依頼・再発防止を徹底解説

ブログ2025年10月22日ネズミ駆除の完全ガイド|セルフ対策から業者依頼・再発防止を徹底解説